沿道での声援お願いします

〜交通規制(通行止)のご案内〜

□ 標記の件について、金沢市よりロンドンオリンピック柔道女子57キロ級で金メダルを獲得した松本薫選手を祝福するため、金沢市スポーツ栄誉賞授与式及び祝賀パレード実施の案内がありました。

祝賀パレードに際し、交通規制(通行止)が実施されますので、ご協力のほどよろしくお願いいします。関連資料

1. 期 日 平成24年9月10日(月)

1. 祝賀パレード 午後4時〜4時30分

1. 規 制 時 間 午後3時30分〜午後5時

1. 規 制 区 域 武蔵が辻交差点〜香林坊交差点までの約1km

千坂校下町会連合会

9月7日

災害廃棄物の受け入れに関する基本方針について

金沢市が説明会

□ 平成24年9月6日午前10時から金沢市役所7階全員協議会室に於いて標記説明会が、金沢市町会連合会理事50名が参加して開催された。

□ 安全を確保して協力すべきとした町会連合会の意見の中に風評被害が心配される、行政の対応について意見が求められた。山野金沢市長は何度も説明会を開いて風評被害を払しょくするとした。関係資料

地域(私たち)の協力で東北の瓦礫処理の推進を!

□ 東日本大震災から1年半を迎え、深い追悼の意が被災地の皆さんに寄せられています。 いま、被災地が抱える危機に!私たちが協力することで防ぐことが出来ます。

□ 東北の瓦礫処理の問題を共有し、解決にむけて協力することは、被災された方々の絶望〜を乗り越えようとしている方々に対して希望を与えることにもなります。

□ 一日でも早い復興を願う私たちの気持ち! かたちにしよう!

文責 :千坂校下町会連合会 会長 西田 稔

千坂校下町会連合会

9月6日

助かった人は すぐ逃げたから 助かった

□ 普段から防災について話し合っておくことが防災減災についてつながる。

□ 助かる方法はいくつも (たくさん) ある。普段から思いの中での確認が必要。

避難所

□ いろんな人が入ってきた、地元の人が入れない現象が生じた。

□ 地元の会長さんが中心に世話をする、実際知らない人ばかりでした。

避難所生活を終えて 今は、仮設住宅に!

この仮設地は今まで住んでいた場所よりも

便利! この地が良いかも!

非常食

□ 50食分準備(保存)していた、1300人いて夜になったら10000人になった。

□ 最初は公民館単位で炊き出し、4人家族でおにぎり1個でした。

お年寄り 要介護者の対応

□ 忙しくて 対応できなかった。

安否確認(連絡手段)

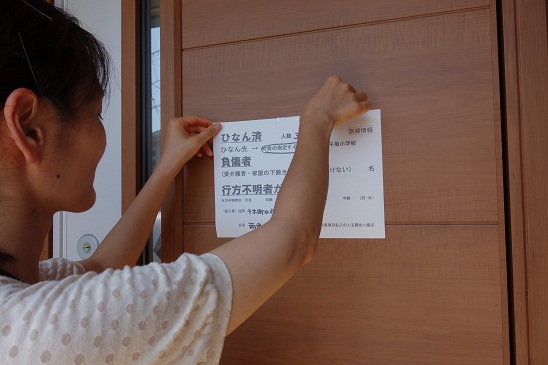

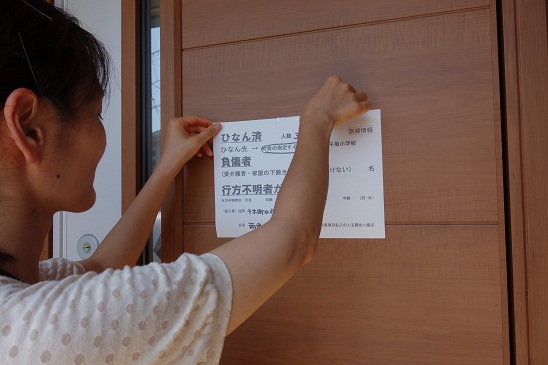

□ 避難所の「貼り紙」で安否確認を行う。

□ 一か所に1000通以上貼りだされて、捜せない。

□ PHSがつながった。後の通信手段はつながらなかった。

□ パソコン(インターネット)が一番早い。

□ 住民の安否確認の方法 パソコンに防災台帳を入力して確認していくのが早い。

千坂校下町会連合会

9月5日

津波!だーれも来ると思っていなかった

□ 防災訓練は毎年行っていた。

□ みんな自分のところに来ると思わない。

□ 津波にあったことのない人は、なかなか逃げられない。

情報発信者

□ 自分はだいじょうぶと思って広報していた。

□ 消防隊員も3名殉職した。

情報の落とし穴

□ 人は最初の情報を聞いたら、後の情報をきかない。

□ 情報は変わる。3メートルから9メートルに、その後に10メートル以上に変わった。

機転と決断と実行が命を救う

□ 保育所はいち早く決断して車で逃げた。1人も犠牲者なし。

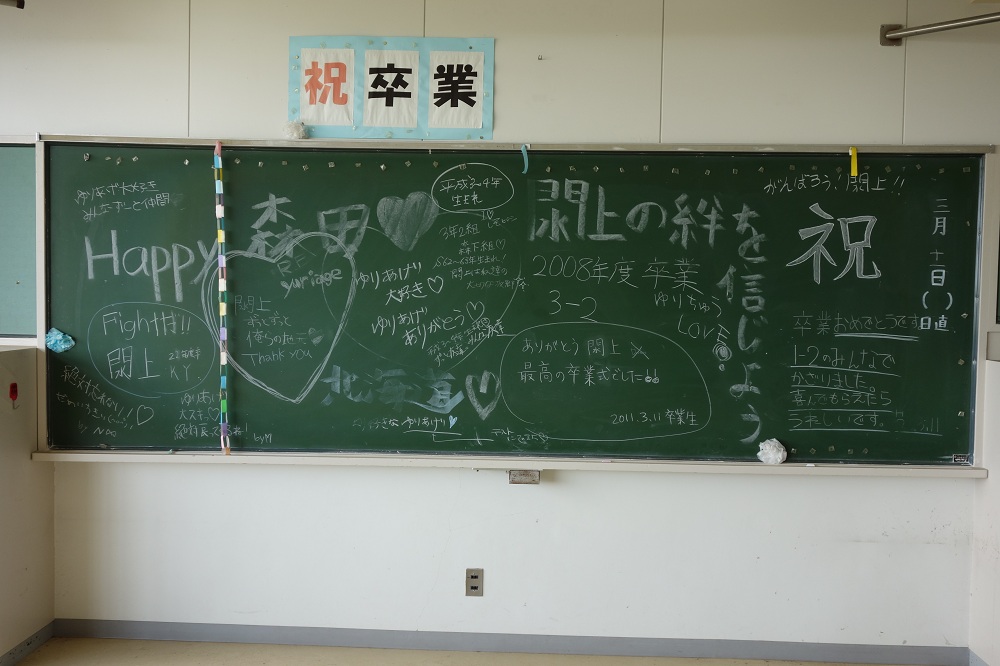

□ 中学校、高校は午前中卒業式で生徒は自宅にいた。

□ 高校の校長先生は学校の出入り口のカギを解除した。住民が避難して助かる。

□ 閖上中学校の先生は、水を汲み置きしていた。水の確保ができた。

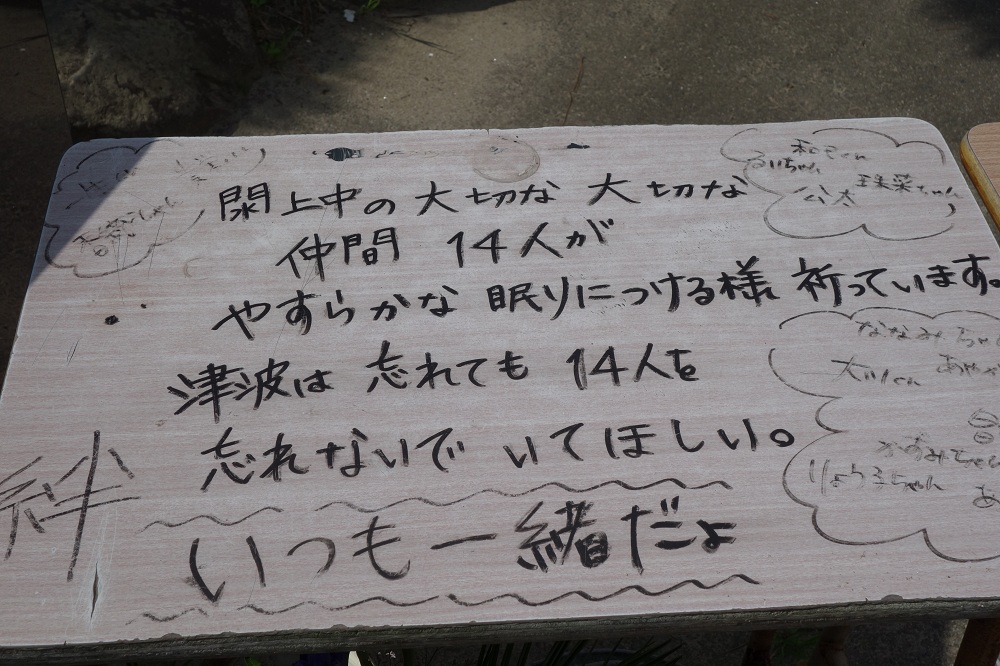

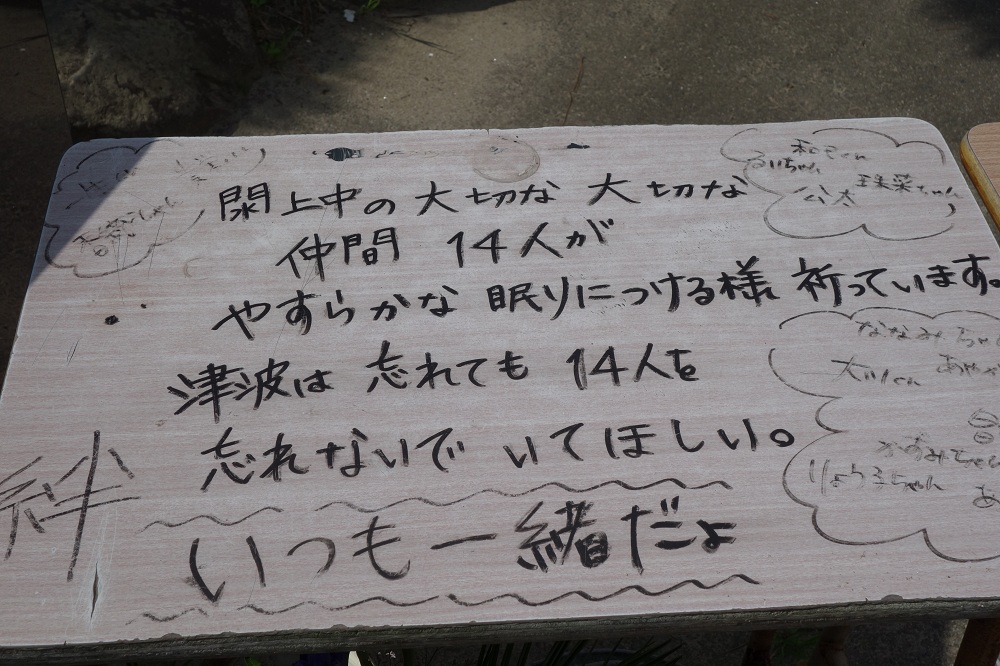

閖上中学校の玄関前 メッセージ 1

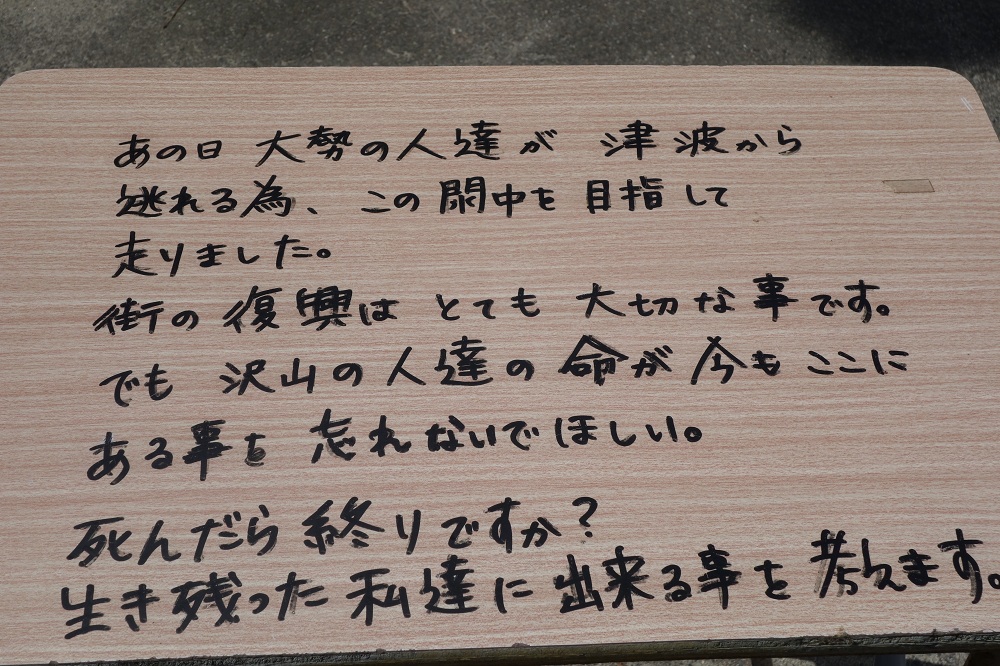

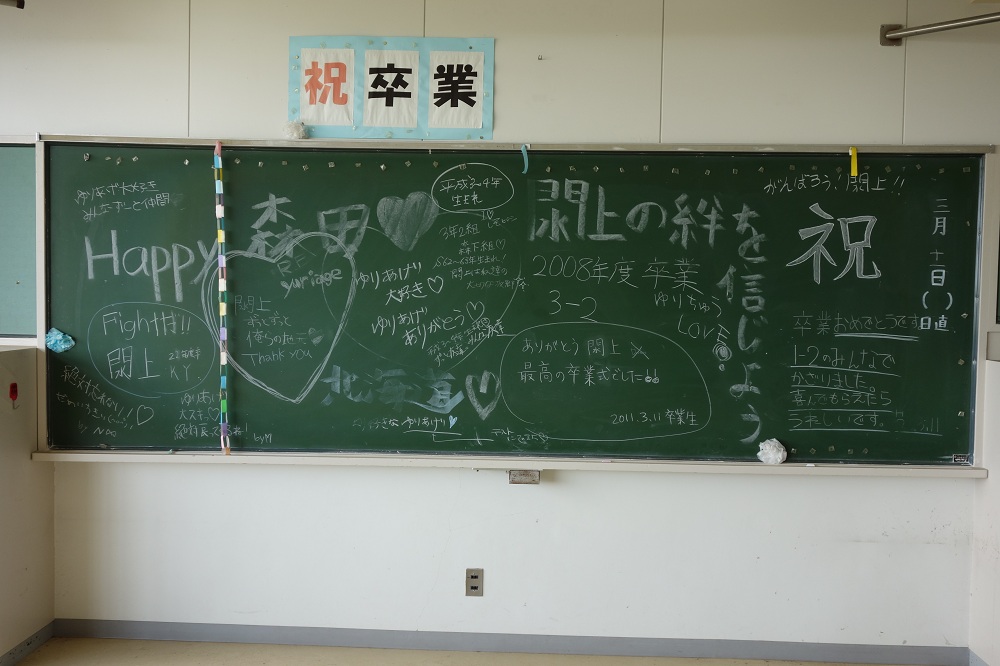

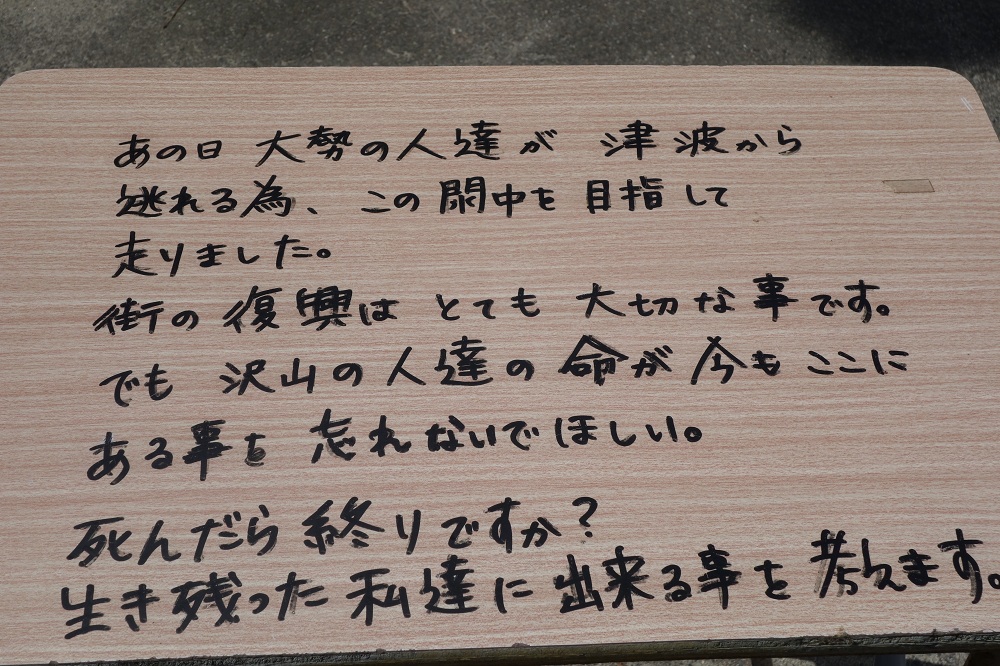

メッセージ 2 卒業生のクラス

誤った救援

□ マンションの3階にいた、警察官からすぐ公民館へ行きなさいと指示があった。指示に従って公民館に移動して死亡した。

千坂校下町会連合会

9月4日

□ 平成23年3月11日14時46分ごろ、マグニチュード9.0の巨大地震が東日本に発生。この度、9月3日〜4日(2日間)にかけて、名取市を訪問視察致しました。

□ 被災地の被害は想像をはるかに超える甚大なものでした。被災された多くの方々に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。

15時 名取市役所ロビー 佐藤係長の震災時の説明に聴き入る

津波によって ”町が消える”

□ 津波は広範囲に甚大な被害をもたらしました。津波は、津波避難場所となっていた場所も呑み込んで、多くの人々や家屋などを押し流して、そこにあったはずの町が消え、生活が消え、平和な町並みは、そこにはありませんでした。

消えた街並み 1 消えた街並み 2

復旧の難しさ

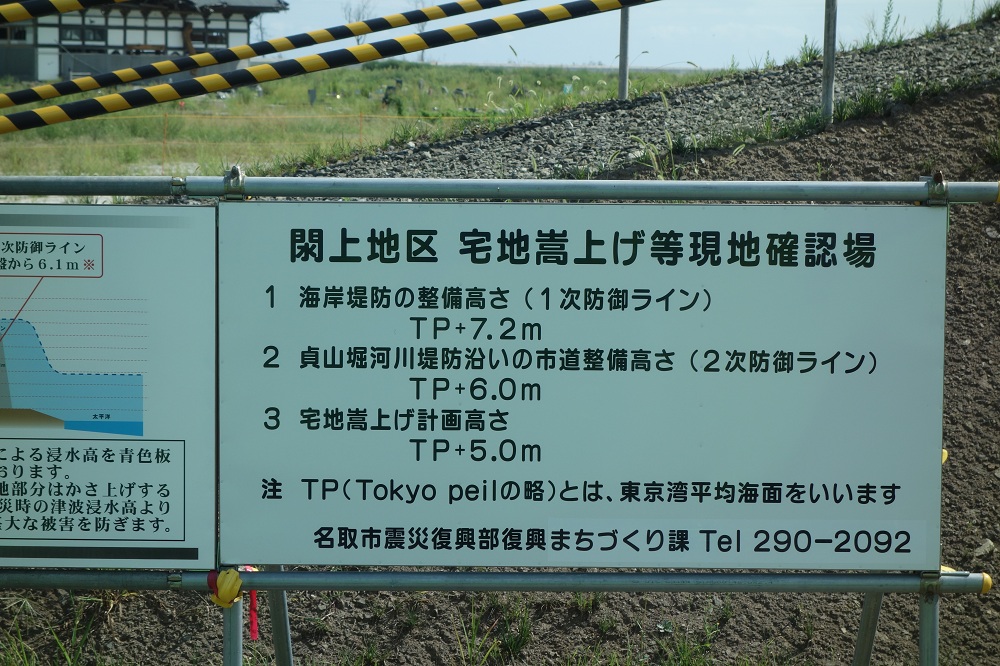

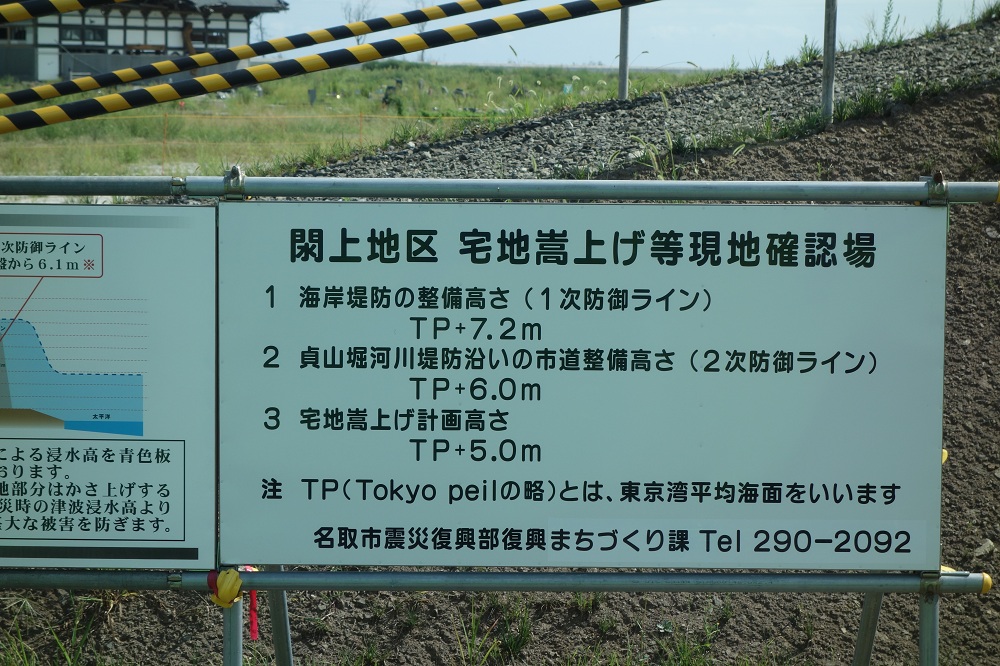

□ 農地は海水、船は陸、自動車は海、住宅地は陥没しました。名取市閖上(ゆりあげ)地区では住宅地の復旧に嵩上げ方式(住民の選択)を採用した。

□ はたして可能なのか!疑問に思う! でも復興は決断と実行、前に進むしかない。

船は陸に! 車は海へ流れる

町並みは消えて

陥没した閖上地区

名取市では瓦礫の一次処理は終わっている

嵩上げ現地確認場 嵩上げ計画図

嵩上げ位置図

千坂校下町会連合会

9月1日

「東日本大震災被災地」視察研修

金沢市町会連合会

□平成24年9月3日〜4日 2日間の日程で金沢市町会連合会 安心安全まちづくり委員会は、「東日本大震災被災地」視察研修を実施、理事及び関係者31名が参加する。

□行程は、9月3日(月)=金沢駅6時40分→名取市役所15時00分〜16時30分→宿泊先17時 9月4日(火)=名取市内視察8時45分〜11時30分→名取IC11時40分→金沢駅20時30分(解散)

文責 :千坂校下町会連合会 会長 西田 稔

千坂校下町会連合会

8月30日

役員のなり手の問題

□ 役員のなり手がいないと言いながら、女性の役員のいない町会、意外と多いのではないでしょうか!でも、女性の会長が活躍している町会(全国的に)も多いと聞く。町会での女性の活躍は不可欠であり、もっと女性の方に登板をお願いしてもよいのではないでしょうか。

□ 負担の軽減では、役員の任期を1年と定め、それに加えて輪番制を採用しているところもあります。町会連合会で毎年半数以上の町会長の交替があると聞く。

□ これでは、町会も町会連合会も前年通りのことしかできず、役員としてのやりがいもなくなっています。制度としては、1期2年とした方が、本人もやりやすく、組織としても安定し、新たな課題に取り組む展望も開けてくるように思います。

□ 今は、決まったことをやればいい時代ではありません。町会の役割に「互いに支え合い、住みよいまちを作る」とあります。地域のさまざまな課題は、住民が協力し合わないと解決が難しいものが多くあります。役員問題は町会活性化のカナメの問題であります。

文責:千坂校下町会連合会 会長 西田 稔

参考資料 公明新聞 町内会って何? 名古屋大学名誉教授 中田 実

千坂校下町会連合会

8月29日

総務委員会(市町連)開催

□ 平成24年8月29日午後2時から町連事務局104会議室に於いて委員12名が参加して標記委員会が開催された。

□ 協議議題 平成24年度金沢市町会連合会大会開催計画(案)について協議がなされた。

委員会は議題を協議し、午後3時10分終了散会した。

千坂校下町会連合会

8月28日

役員のなり手の問題

□ 現在各町会が抱える大きな問題と言えば、第1に挙げられるのが、役員のなり手がいない、ということです。しかし他方で、社会で有能な働き手として活躍してきた団塊の世代の人々が地域に戻ってきたいます。

□ これらの住民の多くは、広い社会性と高い専門的能力を身につけています。このことから人がいないのではなく、町内会組織とうまくマッチングがとれていないということもあるのではないでしょうか。

□ これまで、町内会の役員が参加しなければならない会合や行事は、ウイークデーの日中に開かれたりして勤め人では役員になりにくい事情もあるように思われます。

□ いままでは、退職すれば地域の仕事を引き受けてくれる人がいました。しかし、今は、地域にどんな人がいるかも良く分からなくなっていて、役員候補を見つけること自体が難しくなってきています。

1人1役に絞り負担を軽減する

□ 役員のなり手がいないと、ひとりの役員が多くの仕事を兼務することになりやすく、負担が大きくなります。それを見て、そんな大変な仕事は出来ないと、尻込みする人が増えて、役員のなり手不足が増える悪循環が生じてきます。

□ なるべく1人1役に絞って負担の軽減を図って「そのくらいのことなら、あるいはその仕事なら協力しましょう」と言ってもらえるように出来れば、役員のハードルも低くなって、しかも、みんなで支える町内会の雰囲気も生まれてくるのではないでしょうか。

文責:千坂校下町会連合会 会長 西田 稔

参考資料 公明新聞 町内会って何? 名古屋大学名誉教授 中田 実

千坂校下町会連合会

8月26日

千坂校下防災訓練に5879名参加

森本富樫活断層地震を想定

□ 今回の訓練は金沢森本富樫活断層地震が突発的に発生し、校下全域でM7,3の揺れに見舞われたことを想定して行われた。

□実働訓練では

避難・被害状況を玄関先に! 班長さんは戸別に確認!

町会指定の公園に避難

集合し、安否確認を行う!

図上訓練会場 完成した図面

食糧班の皆さんによる

炊き出し、食糧供給訓練

□ 震災はいつ発生するか分かりません。いま、日本列島の地下は活動期にあるといわれています。関東大震災が発生した場合、遠い国のことと、思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、震度7以上の地震の場合北陸地方に於いても震度5強の揺れを感ずることがあります。そうなりますと家屋の倒壊など、多くの被害が想定されます。

□ 災害が発生したとき ”自分で自分の命を守る" ことが求められています。次に被災状況を知ることです。被災状況が迅速に災害対策本部に報告される。このことが人命救助の第一歩となります。人の命72時間と言われている中で、救援に駆けつけても待機時間が永いと云うのが多くの被災地での経験です。

□ 地域で大きな災害が発生した場合を想定し、地図への書き込みを通して、災害時の対応策を考えることが出来るのが いま、行った図上訓練です。この訓練は、地震や風水害などが発生したときに、地域にどのような被害が発生し、どのような対応をとればよいのかなど考える機会となります。

□ 災害が発生したとき、避難をして ”自分の命を助ける” ”情報収集” で被害状況を知ることです。今日の訓練は地域防災組織における受援力につながります。

千坂校下町会連合会